自動車出版業界が生き残るには

VOL.317 / 318

鈴木 賢志 SUZUKI Satoshi

株式会社三栄 代表取締役

1972年生まれ、東京都出身。幼少期から三栄書房創業者である父親の影響で車に興味を持つ。高校卒業後はアメリカの大学へ進学し、帰国後は出版業界を渡り歩き2003年に三栄書房入社。2024年より現職となる。

HUMAN TALK Vol.317(エンケイニュース2025年5月号に掲載)

車好きなら誰でも知っている「モーターファン」「OPTION」「AUTO SPORT」など、自動車雑誌の出版から世界最大級の自動車イベント「東京オートサロン」の運営まで、古くから自動車文化の発展に寄与してきた株式会社三栄(旧三栄書房)。その代表取締役を務める鈴木賢志氏に自動車業界と出版業界の変化、そしてその未来について語ってもらった。

自動車出版業界が生き残るには---[その1]

雑誌が家にあるのが当たり前

実家は東京・新宿の三栄町。そう、うちの会社「三栄」の名前の由来でもある場所です。幼いころから家に雑誌があるのは当たり前で、父が三栄書房に勤めていたこともあり、出版社という存在はとても身近なものでした。夏休みになると、父に連れられて鈴鹿8耐や岩手のイーハトーブトライアルへ行くのが楽しみでした。神宮球場にダートコースを作って開催されたスーパークロスもよく覚えています。

父はちょっとした車道楽で、NSU Ro80、VWゴルフ、シトロエン、ランチアテーマ・・・いろんな車を乗り継いでいました。母もサバンナRX-7やフェアレディZに乗っていて、今思えば貴重な車が当たり前にある暮らしでした。といっても、実は家にお金はあまりなくて。父は社員にボーナスを1年分ドンと出すような人で、自分の給料には無頓着だったんです。ただ、家にはいつも新しい車と自動車雑誌が絶えずあったので、自然と車好きになっていきました。

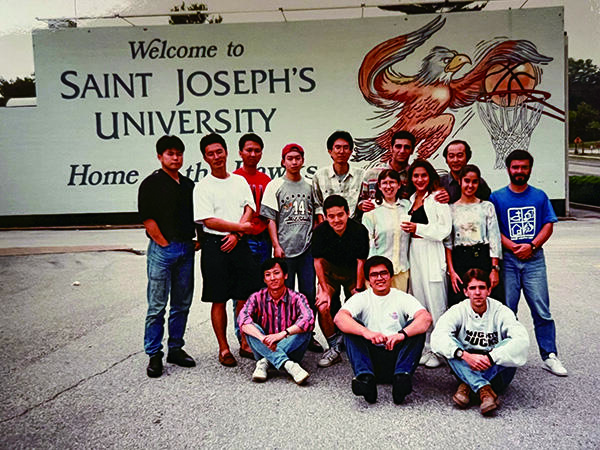

小中学校は地元の公立、高校は私立に進学し、大学はアメリカのフィラデルフィアへ。5年ほどの留学を経て1997年に帰国し、父の会社である三栄書房グループの「SAT」に入って、そこから出版人生が始まりました。SATは当時開通したばかりだったインターネットを活用した新規ビジネスの展開を目的とする会社でしたが、社長と社員は僕一人という環境で全く社会勉強にならなかったので、1年くらい経った時に転職を決意しました。

アメリカでの学生時代(本人右)

紆余曲折を経て三栄の代表に

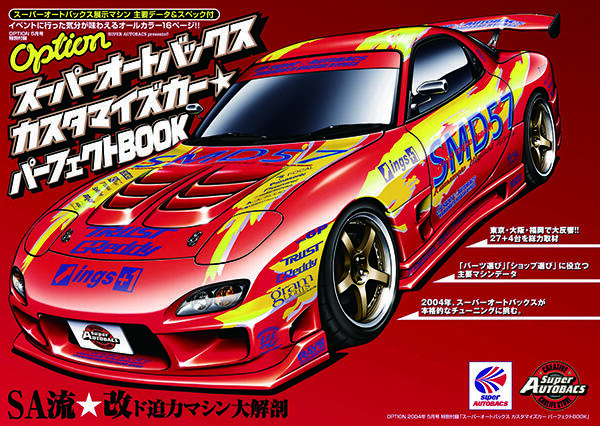

ところが転職活動を始めたら当時は就職氷河期で20社以上受けても決まらない。ようやく決まった翔泳社というIT系の出版社でやっと社会人らしい生活がスタートしました。そこではイベントと広告営業を経験。ベンチャー企業と投資家をつなぐイベントなどを仕掛けていました。そこで3年ほど修行をした2003年、父の口添えもあり三栄書房に入ることになりました。車やバイクを乗ってのんびりと仕事をしたいな、車雑誌の編集などに携わりながら生活できたら楽しいだろうなという気持ちからでした。とはいえ、いきなり編集部には入れてもらえず、プロモーション編集部で広告営業やタイアップ、受注制作を担当していました。OPTION誌の付録でRAYSのホイール紹介小冊子を作ったり、オートバックスが各店舗でカスタムカーを作っていたので、それをオートサロンに出展してどれがカッコいいか投票する企画を小冊子にしたり、本誌を作るよりは気楽にやっていましたね。

その後、モトチャンプ編集部に配属され、エンケイがある浜松にもよく足を運びました。ヤマハやデイトナがありましたのでね。当時はミニバイク界隈も盛り上がっていて部数も軽く15万部くらいは売れていましたし、モンキーのイベントなどを開催すれば700台くらい集まって撮影するのが大変でした。

2008年には翌年に合併することとなるニューズ出版と共同出資して作ったイデアへ出向し、モータースポーツ分野で広告営業活動を。2009年にはニューズ出版と合併した後の三栄書房取締役に就任し、2輪ビジネス本部の本部長や東京オートサロンの責任者に。そこからは状況が芳しく無いグループ会社の取締役に就任して立て直しては次のグループ会社へとハシゴするような日々が続きました。父は世襲で取締役になるのは大反対だったため、紆余曲折はありましたが2024年に再び三栄の代表取締役へと就任することとなりました。

35年ほど前のオートサロン

オートバックス様の小冊子

工夫とアイディアで黒字化へ

2000年頃の雑誌の最盛期から見れば、雑誌業界全体の発行部数や売上は落ちているかもしれません。僕がグループ会社を転々として立て直しを図ってきたわけもそこにあります。リストラも収益の黒字化も一見難しいことかもしれませんが、僕はダメになったものを再生する方が燃えるんですよ。赤字の状態からすごく儲けることはできないけれど、黒字にすることはできますよっていつも言います。例えばもう一切モノが売れないとか、お金が入ってこないという状況だったら無理ですが、ありがたいことに当社は歴史があるのでそれなりの信用もあり、お金が入ることは入るわけです。ある程度の収入があればあとは無駄を削れば利益は出ます。ただそれだけだとやはり会社は生きてこないので、同時進行で新しいこと、ウケるサービスを模索し始めていくことが大事。そこが一番難しくて当たったり外れたりしますが、黒字化はできますね。

例えばイベントなどで無くてもいいのではと思える設備や演者などをバッサリ切ったり。ただいきなり切って貧相にするのではなく、その演出の目的を考えてから金額をかけずにもっとお客様に喜んでもらえる演出を探すということです。改善というか工夫が好きなのかもしれません。それをみんなで議論して探そうよという考え方ですね。

自動車出版業界が生き残るには---[その2]

HUMAN TALK Vol.318(エンケイニュース2025年6月号に掲載)

人が求めるものはずっと変わらない

昭和から平成、令和と時代は変わり、それに伴い出版業界や自動車業界を取り巻く環境、情勢も随分と変わりました。巷では雑誌媒体の販売数が落ちていると言われていますし、それは事実かもしれませんが、読者やクライアントが求めているニーズは全然変わっていないんです。ただ、例えば昔は同じお金を出しても1時間楽しめれば良かったものが3時間、4時間楽しめないと満足できない。クライアントも「これだけお金を使ったんだから」と目に見える効果が得られないと満足しない、数字で結果を出さないと満足しなくなっています。確かに雑誌は売れなくなっていますが、WEBやSNSなどを含めた情報産業という大きな括りで見るとその市場はどんどん伸びていて、しかもそれがお金になっているわけです。

会社の姿勢としても目に見えるものはどんどん変わっていく中で、時代に追いつき、その先を見ていないといけない。ただ、箱(メディア)は変わっても人々が求めている価値というものは全然変わっていない、むしろシビアになっているので、そこは間違えないようにしないといけないと考えています。大事なことは面白い、役に立つ、価値のある情報を提供するということです。

コアなモータースポーツファン向けの雑誌も

現代に部数を 伸ばす秘訣とは

「Option」をはじめとした弊社が出版している雑誌媒体も昔は年間600タイトルくらい作っていました。今では300から350タイトルほどに減りましたが、一方でオートサロンの来場者数は昔に比べて実は増えてますし、売上も多くなっています。とはいえ、会社全体の売上比率でいえば出版部門はまだまだ段違いに多く、あとはイベントとWEBサイトの収入がそれに続きます。WEB広告の収入はずっと伸び続けていたのですが、ご存知のように広告単価が下がったことから閲覧数やクリック数は伸びても収入が頭打ちとなりました。

世の中の『雑誌離れ』は顕著で、実際弊社の社員でさえも雑誌を買って読んでいる者は少なくなりました。でも多分それは雑誌系の出版社が読者を裏切ってきた結果かなと思っています。例えば800円、1,000円と出して雑誌を買ったら、やはりそこで何時間か楽しめるとか役立つ情報が得られる、夢を見られるというふうにしなければいけない。それを2番煎じ、3番煎じの情報ばかり繰り返してきたから読者に「またこれか」と飽きられる。

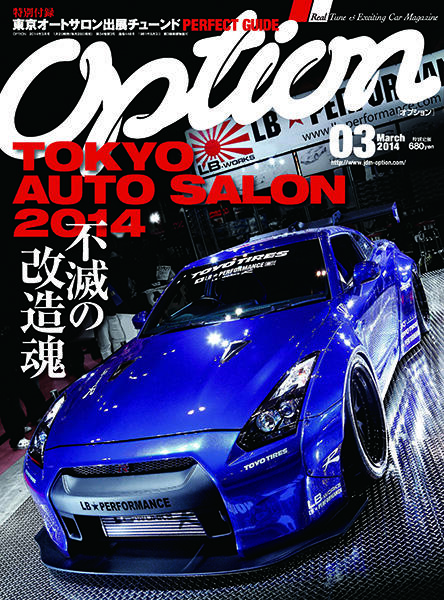

とはいえ、そんな中でも部数を伸ばしている雑誌もあるんです。例えば弊社が出している「Option」や「男の隠れ家」は前年対比で実売部数を伸ばし続けている。これ、何をしたかというと編集会議で何をどうやればいいかって粘り強く1年以上議論を重ねてきただけなんです。ターゲットがどうとかセグメントがどうとかではなく、自分達で決めたコンセプトに沿ったものを作ろうと愚直にやってきた。もう買う人は買うし買わない人は買わないんだから、買う人に向けてどんな内容を当てていくかを考えたんです。そしてより深く取材をして、より多くの情報の精度を上げるということを繰り返してきた結果です。WEBはライトな記事を、雑誌は深く、読み応えのある記事をと住み分けて考えることが大切だと思います。

チューニング文化の立役者「Option」

出版社と業界の新たな関係

自動車メーカーやエンケイさんのようなパーツメーカーも、もっと出版社を利用してくださればいいと思っています。私たちが得意なのは人を集めることです。例えばWRCが日本で開催されましたが、誘致自体は電通さんやトヨタ自動車さんが行い、プロモートを我々が担いました。オートサロンという大きなイベントを運営し続けてきた実績を買われて、メディア含めプロモートできるのではないかとご指名いただいたんだろうと自負しております。このように私どもは情報を扱い、人を集めることに長けています。雑誌、WEB、SNS、口コミを駆使して人を集めるノウハウを持っています。それはメーカーさんには難しいこと、そこに我々の利用価値があるのではと思います。

また海外でのオートサロンなど、結構国外での仕事も実績がありますので、アフターパーツメーカーさんが海外に進出する際に我々と組んで活用するメリットがあるのではないでしょうか。我々も長年媒体で広告を売ってきましたが、それだけではなくプロモートや誘客を請け負うビジネスに注力していくことも大事かなと。時代も環境も変わりますが、我々も変わる必要がある。そして何か困ったことがあったら無い知恵を絞ってみんなで考え、アイディアを産見出すというところにフォーカスしていきたい。その業界のニーズであったり、ユーザーのニーズであったり、時代のニーズを常にキャッチアップしながら、そこにどう当てていくかということを考え続けていきたいですね。その先にブレークスルーがきっとあるので。

オートサロンには海外からも多くの来場者が

多様な雑誌を出版している